– MRR TOP2: Menschenrechtsverletzungen durch Naturschutzprojekte

Inhalte mit besonderem Triggerpotential: Vertreibung, Gewalt, Tod, Klimawandel. Am Rande erwähnt werden Folter und sexualisierte Gewalt

Kurzzusammenfassung

Naturschutz ist in einer immer weiter industrialisierten Welt wichtiger denn je. Doch was passiert, wenn die Einrichtung von Naturschutzgebieten, und damit einhergehend Zutritts- oder Jagdverbote, die Völker, die diese Gebiete seit Jahrhunderten bewohnen und deren Ressourcen in Einklang mit der Natur nutzen? Dann kann eine Entscheidung, die aus gutem Willen getroffen wurde, verheerende Folgen haben.

Der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Umweltschutz zeigt sich besonders deutlich im Naturschutz. Während der Klimawandel und seine Folgen alle Menschenrechte bedrohen, führt gerade die Einrichtung von Naturschutzgebieten paradoxerweise oft zu schweren Menschenrechtsverletzungen – vor allem gegenüber indigenen Völkern.

Indigene Gemeinschaften werden häufig von ihrem angestammten Land vertrieben, um Schutzgebiete zu schaffen, wodurch ihnen die Möglichkeit genommen wird, selbstbestimmt ihr Leben zu führen. Dies geschieht trotz internationaler Vereinbarungen wie der UN-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker, die ihr Recht auf Land und Mitbestimmung festlegen.

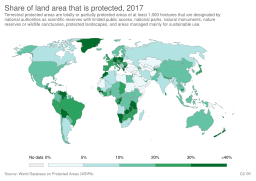

Ein Hauptproblem ist der "fortress conservation"-Ansatz, der menschenleere Naturschutzgebiete anstrebt. Besonders im globalen Süden führt dies zu Vertreibungen, wie das Beispiel der Massai in Tansania zeigt. Das 30x30-Abkommen, das bis 2030 30% der Erdoberfläche unter Schutz stellen will, verschärft diese Problematik potenziell, da konkrete Menschenrechtsschutzmaßnahmen fehlen.

Kritiker fordern rechtebasierte Ansätze, die indigene Bevölkerungen nicht nur schützen, sondern aktiv einbinden. Erfolgreiche Beispiele aus Kanada, Mexiko und Namibia zeigen, dass eine solche Zusammenarbeit möglich ist. Um Naturschutz menschenrechtskonform zu gestalten, ist es entscheidend, indigene Gemeinschaften stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und ihre Landrechte zu respektieren.

Punkte zur Diskussion

2. Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, um Menschenrechtsverletzungen bei der Errichtung und Sicherung von Naturschutzgebieten zu verhindern bzw. zu minimieren?

3. Welche alternativen Ansätze gibt es für den Naturschutz?

4. Wie können indigene und lokale Gemeinschaften mehr in den Naturschutz einbezogen werden?

5. Wie kann sichergestellt werden, dass eine gerechte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an den Vorteilen des Naturschutzes besteht?

Einleitung

Menschenrechte und Umweltschutz gehen Hand in Hand. Der Klimawandel und seine Folgen bedrohen lang- wie kurzfristig alle Menschenrechte – bürgerliche und politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle. Ungleichheit, Diskriminierung und Ungerechtigkeit werden sich durch die Folgen der Erderwärmung weltweit verschärfen. Es bestehen internationale Übereinkünfte darüber, dass Menschen und Umweltrechte eng miteinander verwoben sind. So verabschiedete der UN-Menschenrechtsrat im Oktober 2021 die Resolution A/HRC/RES/48/13, die das Recht auf eine gesunde Umwelt als grundlegendes universelles Menschenrecht anerkennt. Umweltschutz und die Wahrung der Menschenrechte haben höchste Priorität. Ein wichtiger Teil des Umweltschutzes ist der Erhalt von Biodiversität und funktionierenden Ökosystemen. Dies wird häufig durch Naturschutzprojekte, die sowohl in staatlicher als auch in privater Hand liegen können, geleistet. Doch die Errichtung und Sicherung von Naturschutzgebieten gehen teils mit schweren Menschenrechtsverletzungen einher.

Hintergrund und Grundsätzliches

Schutz indigener Völker und ihrer (Land)Rechte

Durch die Deklaration der Rechte der indigenen Völker (UNDRIP) sollen die Rechte indigener Gemeinschaften geschützt werden, da diese als besonders vulnerabel gelten.Indigene Völker sind am meisten von der Vertreibung zugunsten von Naturschutzprojekten betroffen. Denn etwa 80% der weltweiten Biodiversität existiert in Gebieten, die von indigenen Völkern bewohnt sind. Dieses Land ist meist nicht nur von wirtschaftlicher Bedeutung, sondern hat auch hohen spirituellen und kulturellen Wert für indigene Gemeinschaften. Oft leben sie seit Jahrtausenden in diesen Gebieten und haben die Artenvielfalt, die sie umgibt, erhalten.Artikel 26 der UNDRIP gesteht den indigenen Völkern das Recht auf ihr Land, ihre Territorien und alle Ressourcen, die sie traditionell nutzen, zu. Staaten sind aufgefordert, solche Ländereien juristisch anzuerkennen. Laut Artikel 10 der UNDRIP dürfen Umsiedlungen nur mit freier, vorheriger und informierter Zustimmung (FPIC) stattfinden.

Naturschutzpraxis

Naturschutzgebiete sind das wichtigste Instrument zur Erhaltung von Biodiversität. Sie entstehen durch nationale Gesetzgebung und werden in der Regel national oder subnational verwaltet. NGOs wie der WWF spielen dabei häufig eine große Rolle.

Naturschutzgebiete stammen oft aus Kolonialzeiten und wurden teils sehr willkürlich festgelegt, ohne Rücksichtnahme auf die ansässige Bevölkerung. Entvölkerte Naturschutzreservate – die unberührte Natur- sind eine koloniale Idee, die teils bis heute besteht. Darin wurzelt das Konzept der sogenannten fortress conservation, also unbesiedelter und menschenleerer Naturschutzgebiete. Diese Art von Naturschutz ist weltweit am gängigsten. Mitunter weil sie sich gut für touristische Zwecke eignet. Für viele Länder, vor allem des globalen Südens, ist der Tourismus in ihren Naturschutzgebieten eine große Einnahmequelle.

Hinzu kommt, dass mehr und mehr Naturschutzgebiete zum Schutz vor Wilderern bewaffnete und militärisch ausgebildete Parkranger beschäftigen. In mehreren Einzelfällen wurden Mitglieder indigener Gemeinschaften durch Parkranger eingeschüchtert, gefoltert oder getötet. (siehe Beispiele). Bei der Neuerrichtung und Erweiterung von Naturschutzgebieten kommt es entgegen internationaler Abkommen in vielen Regionen zu Vertreibung und Umsiedlung indigener und lokaler Gemeinschaften. Zudem werden Mitgliedern indigener Gemeinschaften häufig der Zugang zu ihrem Land (gewaltsam) verwert.

30x30 Abkommen

Durch die 15. UN-Weltnaturschutzkonferenz (auch Biodiversitätskonferenz) der CBD 2022 wurde durch das Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) der internationalen Gemeinschaft zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz stehen sollen. Dieses Abkommen gilt als historisch, da mit 196 Staaten ein sehr großer Teil der Weltgemeinschaft unterzeichnete.

Bemängelt wird, dass in dem sogenannten 30x30 Abkommen der Menschenrechtsschutz kein Bestandteil ist und die bisherige Naturschutzpraxis nicht problematisiert wird. Es wird jedoch auf die Deklaration der Rechte der indigenen Völker hingewiesen. In Ziel Nr. 22 wird indigenen und lokalen Gemeinschaften eine Vertretung und Beteiligung an Entscheidungsprozessen zur Verwirklichung von Naturschutzmaßnahmen zugestanden, so wie es durch die FPIC vorgesehen ist.

Der UN-Sonderberichterstatter des MRR zu Menschenrechten und Umwelt David R. Boyd forderte 2021 in seinem Policy Brief anlässlich des 30x30 Abkommens eine drastische Veränderung der bisherigen Praxis von Naturschutz und zeigt sich enttäuscht, dass Menschenrechte nicht einmal im Abkommen erwähnt sind.

Aktuelles

Beispiel Tansania

Beispielhaft für Menschenrechtsverletzungen bei der Etablierung von Naturschutzgebieten ist die Vertreibung der Massai im Norden Tansanias. Tansanias neue Präsidentin möchte die Landfläche, die in Tansania unter Naturschutz steht, von derzeit mehr als 30 Prozent auf 50 Prozent des Staatsgebiets erweitern. Damit wäre Tansania weltweit führend und würde die Ziele des 30x30 Abkommens auf nationaler Ebene übertreffen.

Schon um 1950 wurden die Volksgruppe der Massai aus der Serengeti Region in den Ngorongoro Destrikt verdrängt. Der Serengeti Nationalpark ist heutzutage einer der größten und bekanntesten der Welt und Weltnaturerbe der UNESCO. Seit der Verpachtung der Loliondo Region im Ngorongoro Destrikt an ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den 90ern kam es viermal (2009, 2013, 2017 und 2022) zu Vertreibungsaktionen durch tansanische Sicherheitskräfte. Bei diesen wurden unter anderem Häuser niedergebrannt, das Vieh der Massai beschlagnahmt und Proteste der Massai gewaltsam niedergeschlagen. Zudem wird seit Jahren schrittweise notwendige Infrastruktur wie die medizinische Versorgung oder der Schulbetrieb in den von den Massai bewohnten Gebieten eingestellt. Im Oktober 2022 wurde die Region zur Wildtierschutzzone, somit war die traditionelle Viehwirtschaft der Massai plötzlich verboten. Betroffen sind, inklusive früherer Vertreibungen, ca. 300.000 Menschen. Die Massai verlieren insgesamt mehr als 80 Prozent ihrer traditionellen Weidegebiete. Eine freie, vorherige und informierte Zustimmung (FPIC) zur Umsiedlung -wie durch die UN gefordert- haben die Massai nach eigenen Angaben nicht gegeben.

Die Regierung Tansanias argumentiert dem Anliegen der UNESCO, das Gebiet zu entlasten, nachzukommen. Sie betont, die Massai müssten weichen, weil ihr Bevölkerungszuwachs, ihre Herden sowie ihre Flächennutzung den Nationalpark gefährde. Maßnahmen wie Zugangssperren seien notwendig, um die ökologische Integrität des Gebietes zu schützen.

Weiter Beispiele für Naturschutzgebiete, die im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen stehen

- Bolivien - Madidi-Nationalpark: Vertreibungen indigener und lokaler Gemeinschaften und restriktive Zugangsbeschränkungen ihrem Land

- Indien – Kaziranga National Park: Gewalt, Folter und Tötung durch Ranger; Similipal Tiger Reserve: Vertreibungen indigener und lokaler Gemeinschaften und restriktive Zugangsbeschränkungen ihrem Land

- Kambodscha - Cardamom National Park: Zerstörung von Lebensraum indigener und lokaler Gemeinschaften

- Kongo – Odzala-Kokoua Nationalpark: Gewalt durch Ranger; Virunga Nationalpark: Vertreibungen indigener und lokaler Gemeinschaften und Gewalt durch Ranger; Kahuzi-Biega: Vertreibungen indigener und lokaler Gemeinschaften; Salonga Nationalpark/Messok-Dja: Vertreibungen indigener und lokaler Gemeinschaften, restriktive Zugangsbeschränkungen ihrem Land und Gewalt, Folter und Tötung durch Ranger

- Nepal – Bardiy National Park, Chitwan National Park: Vertreibungen indigener und lokaler Gemeinschaften und restriktive Zugangsbeschränkungen ihrem Land

- Peru - Manu Nationalpark: Vertreibungen indigener und lokaler Gemeinschaften und restriktive Zugangsbeschränkungen ihrem Land

- Tansania – Ruaha Nationalpark: geplante Vertreibung indigener und lokaler Gemeinschaften und Bedrohung durch Ranger

- Uganda – Bwindi Impenetrable National Park: Vertreibungen indigener und lokaler Gemeinschaften und restriktive Zugangsbeschränkungen ihrem Land

Dies ist eine unvollständige Auflistung.

Probleme und Lösungsansätze

Probleme

Es kommt im Kontext von einigen Naturschutzgebieten (siehe oben.) zu schweren Menschenrechtsverletzungen gegen indigene und lokale Gemeinschaften durch Parkranger und staatliche Behörden:

- Folter, Vergewaltigung und Tötung

- Willkürliche Verhaftungen und Verbot von Protesten

- Raub, Brandstiftung und Bedrohung

- Vertreibung und Zwangsumsiedlung

- Missachtung indigener Landrechte

Diese Vorfälle betreffen nur einen Teil der weltweiten Naturschutzgebiete, dennoch scheinen die gängigen Strukturen militarisierter Naturschutzgebiete Gewalt zu begünstigen.

Der fortress conservation Ansatz vernachlässigt, dass indigene Völker über mehrere Jahrhunderte in diesen Gebieten leben, ohne dass es zu großen Biodiversitätsverlusten kam. Denn viele Schutzgebietskonzepte basieren auf westlichen Vorstellungen und ignorieren lokales Wissen und Praktiken.

In den aktuell bestehenden Abkommen über Naturschutzstrategien, fehlen konkrete Ziele und Verpflichtungen, die die Menschenrechte der lokalen Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen.

Lösungsansätze

Umweltschutz und Menschenrechte sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Dennoch ist eine Form von Naturschutz, die Menschenrechtsverletzungen begünstigt, nicht zu rechtfertigen. Sie ist auch nicht alternativlos.

In seinem Policy Brief legte der UN-Sonderberichterstatter der MRR David R. Boyd 20 Vorschläge vor, die in das 30x30 Abkommen eingearbeitet werden sollten. Kern seiner Vorschläge ist die Implementierung von rechtebasierten Lösungen. Das heißt, dass die Wahrung der Rechte der indigenen und anderen lokalen Gemeinschaften Ausgangspunkt für die Einrichtung von Naturschutzgebieten ist. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass das Naturschutzgebiet durch indigene Gemeinschaften weiterhin bewirtschaftet werden kann und durch sie verwaltet wird.

Beispiele für Naturschutzgebiete in denen eine rechtebasierte Strategie umgesetzt wird:

- Kanada - Thaidene Nëné National Park Reserve

- Mexiko - Cabo Pulmo National Park

- Namibia - N≠a Jaqna Conservancy

Die Einbindung der indigenen Bevölkerung in den Naturschutz birgt den Vorteil, dass dadurch ihre Landrechte weitestgehend unberührt bleiben und von ihrem traditionellen Wissen profitiert werden kann.

Um Naturschutz menschenrechtsfreundlicher zu gestalten, sollte die Partizipation der indigenen und lokalen Gemeinschaften gestärkt werden. Dazu müssen Sie als zentrale Partner im Naturschutz anerkannt und respektiert werden. Es muss sichergestellt werden, dass ihre Zustimmung (FPIC) zu den Projekten gegeben wurde und sie vor Gewalt, Einschüchterung und Kriminalisierung geschützt sind.Dazu sollte sich von den Prinzipien des militarisierten Naturschutzes abgewandt werden.

Es ist unbedingt erforderlich, dass konkrete Ziele zum Schutz der Menschenrechte in internationale und nationale Naturschutzpläne aufgenommen werden. Zudem könnte eine erweiterte finanzielle Unterstützung die menschenrechtsfreundliche Umsetzung von Naturschutzprojekten erleichtern, da die Abhängigkeit von der touristischen Nutzung der Naturschutzgebiete verringert wird.

Hinweise zur Recherche

Sie sollten darauf gefasst sein, dass Sie bei der Recherche auf Texte und auch Bilder stoßen könnten, welche die Themen Vertreibung, Gewalt, Tod oder den Klimawandel enthalten. Melden Sie sich bei Gesprächsbedarf gerne bei den Vertrauenspersonen für Teilnehmende.

Um die Position Ihres Landes zu der Problematik zu ermitteln, könnten Sie beispielsweise recherchieren, ob Ihr Land sich an Naturschutzprojekten, die mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen, beteiligt. Profitiert Ihr Land von diesen Projekten? Gibt es offizielle Stellungnahmen? Relevant ist zudem die allgemeine Haltung Ihres Staates zu Naturschutz und indigenen Gemeinschaften

Zur allgemeinen Recherche greifen Sie gerne auf die unten genannten Quellen zurück.

Lexikon

FPIC: kurz für free, prior and informed consent. FPIC ist als Prinzip in der Deklaration der Rechte der indigenen Völker verankert, um ihnen zu ermöglichen, ihre Zustimmung zu Projekten, die ihre Territorien betreffen, zu geben oder zu verweigern.

Policy Brief: Ein Policy Brief ist ein kurzes Dokument, das eine bestimmte politische Herausforderung oder ein Problem zusammenfasst und Handlungsempfehlungen für Entscheidungsträger gibt.

UN-Weltnaturschutzkonferenz: Zur Umsetzung der Biodiversitätskonvention von 1993 und ihrer Weiterentwicklung treffen sich Vertreter der Vertragsstaaten alle zwei Jahre auf einer Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP CBD),auch Weltarten-, Weltnaturschutz-, Weltbiodiversitäts- oder Weltnaturkonferenz.

UNDRIP - UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007): Eine Erklärung, die die Rechte indigener Völker definiert und bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema extrem hohe Relevanz hat. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf (englisch)

Quellenangaben und weiterführende Links

Besonders hilfreiche Quellen

Boyd, David, Keene, Stephanie: Human Rights-Based Approaches to Conserving Biodiversity: Equitable, Effective and Imperative - A Policy Brief from the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment August 2021. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/policy-briefing-1-summary.pdf - Die Zusammenfassung des Policy Briefs des UN-Sonderberichterstatters für Menschenrechte und Umwelt des MRR ist anspruchsvoll zu lesen und auf Englisch, bietet aber viele weiterführende Informationen und Lösungsansätze.

TAZ: Grüne Armee - Militarisierter Naturschutz in Afrika, 2019-2020. https://taz.de/!t5605400/ - Die Recherche der TAZ „Grüne Armee“ dokumentiert und kontextualisiert die Menschenrechtsverletzungen durch Naturschutz in Afrika, hauptsächlich im Kongo.

Survival International: Naturschutz dekolonisieren - Indigene Völker sind die besten Naturschützer. https://www.survivalinternational.de/kampagnen/kolonialer-naturschutz - Survival International blickt sehr kritisch auf die aktuelle Naturschutzpraxis.

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen: Das Menschenrecht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt. A /HRC/RES/48/13. 2021. https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/a-hrc-res-48-13.pdf - Deutsche Übersetzung einer zentralen Resolution des MRR zum Thema.

Weitere Quellen

Amnesty International: Menschenrechte und Klimawandel. 2019. https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/menschenrechte-und-klimawandel

Amnesty International: Safaritourismus statt Weidewirtschaft. 2024. https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/tansania-indigenenrechte-vertreibung-massai-loliondo-safaritourismus

Amnesty International: Violations in the Name of Conservation. 2021. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/08/ASA3145362021ENGLISH.pdf

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen: Das Recht auf saubere Umwelt. 2022. https://dgvn.de/meldung/das-recht-auf-saubere-umwelt

Earth.org: How Conservation Contributes to the Displacement of Indigenous People. 2023. https://earth.org/conservation-indigenous-people/

Global Biodiversity Framework: 2030 Targets (with Guidance Notes). https://www.cbd.int/gbf/targets

GRAIN: Conservation Refugees: When conservation means kicking people out. 2006. https://grain.org/en/article/545-conservation-refugees-when-conservation-means-kicking-people-out

Office of the High Commissioner for Human Rights: Human Rights-Based Approaches to Conserving Biodiversity: Equitable, Effective and Imperative. 2021. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/policy-briefing-1-summary.pdf

Tanzania Network: Themenwoche "Die Vertreibungen der Maasai im Namen des Naturschutzes". https://tanzania-network.de/themen/maasai-vertreibungen - Mit umfassender weiterreichender Linksammlung

TAZ: Gewalt in afrikanischen Nationalparks: Wann bilden Einzelfälle ein System? 2020. https://taz.de/Gewalt-in-afrikanischen-Nationalparks/!5671819/

TAZ: Militarisierter Naturschutz in Afrika: Das koloniale Erbe der Nationalparks. 2022. https://taz.de/Militarisierter-Naturschutz-in-Afrika/!5671721/

The Diplomat: Human Rights and Protecting Cambodia’s Rainforests. 2023. https://thediplomat.com/2023/12/human-rights-and-protecting-cambodias-rainforests/