– WiSo TOP1: Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung

Inhalte mit besonderem Triggerpotential: Diskussion über Untergewicht, Tod. Am Rande erwähnt werden Krieg, Klimawandel und Pandemie.

Kurzzusammenfassung

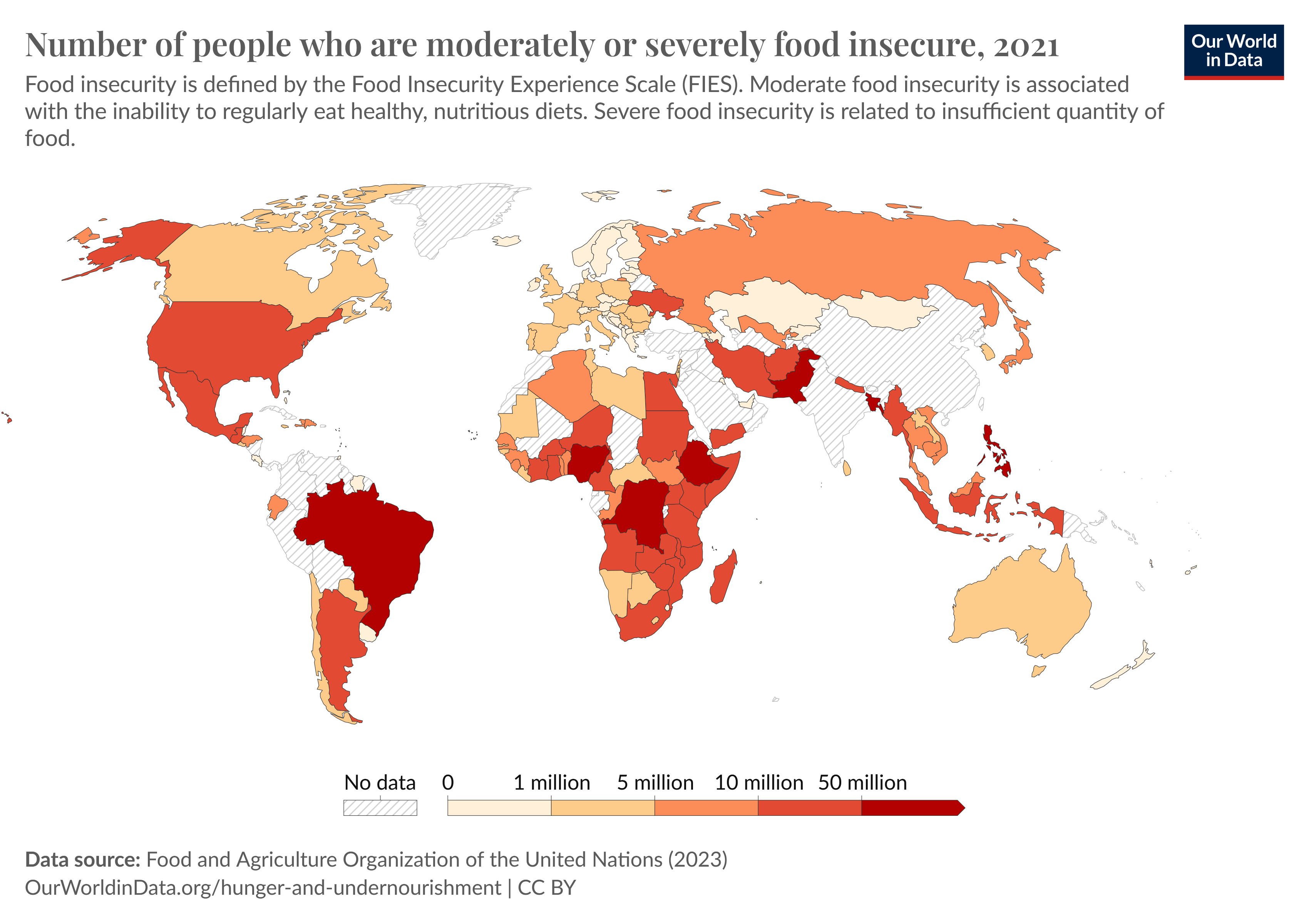

Mangelernährung ist zusammen mit Krieg und Infektionserkrankungen das älteste globale Problem, das uns bekannt ist. Weltweit ist fast jeder 10. Mensch betroffen, die meisten davon Kinder und Jugendliche in Südasien und Subsahara-Afrika. Während die Zahl der Betroffenen in den meisten Gebieten bis 2019 insgesamt gesunken ist, ist inzwischen wieder ein prozentualer Anstieg zu beobachten.

Etwa die Hälfte aller Todesfälle von Kindern unter fünf Jahren kann auf Mangelernährung zurückgeführt werden. Neben einem erhöhten Sterberisiko laufen unterernährte Kinder außerdem in Gefahr, unter Wachstumsverzögerung und -einschränkung, an chronischer Blutarmut oder Knochenschwund zu leiden. Etwa 250.000 bis 500.000 Kinder erblinden jedes Jahr aufgrund eines Vitamin A Mangels, der zu den vermeidbaren Ursachen von Erblindung gehört. Körperliche und geistige Behinderungen und eine verminderte Erwerbsfähigkeit, die aus Mangelernährung resultieren, verstärken die soziale Ungleichheit und Armut, insbesondere in bereits verarmten Gebieten.

Um diese Herausforderungen zu bekämpfen, sind nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, Bildungsprogramme zur Verbesserung der Ernährungskenntnisse und gezielte Ernährungsinitiativen notwendig. Insbesondere die Fehlverwendung natürlicher Ressourcen, Kriege und Korruption stehen einer weltweiten adäquaten Nahrungsmittelversorgung im Weg. Doch auch unter diesen Umständen können mildernde Maßnahmen durchgeführt werden, durch die aus der aktuellen Grundsituation mittels Innovation das Beste gemacht werden kann.

Punkte zur Diskussion

2. Welche Verantwortung hat die internationale Staatengemeinschaft für diese Maßnahmen? Was liegt eher in der Verantwortung der Mitgliedstaaten oder der Zivilgesellschaft?

3. Wie können die entsprechenden Akteure dazu gebracht werden, diese Maßnahmen umzusetzen? Wer kann sie wie unterstützen?

4. Wie kann die Bekämpfung von Hunger mit anderen globalen Zielen der Agenda 2030, zum Beispiel dem Schutz der Umwelt, der Verringerung von Armut oder der Gleichstellung der Geschlechter, verknüpft werden?

5. Wie können die medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Mangelernährung gemindert werden? Wie können besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen mit wenig finanziellem und sozialem Kapital (Kinder, Schwangere, Senior*innen) besser erreicht werden?

Allgemeines

Hunger beschreibt das subjektive Gefühl, das Menschen im Laufe der Zeit nach der Nahrungsaufnahme entwickeln. Hunger entsteht insbesondere durch das Gefühl eines leeren Magens. Mangel- oder Unterernährung ist das Ergebnis einer unzureichenden Nahrungsaufnahme, egal ob dies die Kalorienzufuhr oder die Zufuhr von Vitaminen oder Mineralstoffen betrifft.

Kalorien sind die Energie, die Menschen durch Nahrung aufnehmen. Eine durchschnittliche erwachsene Person benötigt etwa 2.000 kcal am Tag, während der Pubertät kann dieser Bedarf jedoch auch wesentlich höher sein. Nimmt ein Mensch über kurze Zeit deutlich zu wenige Kalorien zu sich, entsteht ein Zustand der akuten Mangelernährung, der mit einem Leistungsknick und einem Gewichtsverlust in Verbindung steht. Akute Mangelernährung tritt vor allem im Rahmen von akuten Krisen wie Naturkatastrophen oder Krieg auf.

Nehmen Menschen über einen langen Zeitraum zu wenige Kalorien zu sich, entsteht eine Form der chronischen Mangelernährung. Diese führt zum Untergewicht, das als Body Mass Index (BMI) unter 18,5 definiert ist. Menschen mit einem niedrigen BMI haben ein erhöhtes Sterberisiko und erkranken schneller und stärker an Infektionserkrankungen. Eine Sonderform der chronischen Mangelernährung ist der sogenannte versteckte Hunger. Hierbei steht nicht der Kalorienmangel im Vordergrund, sondern die niedrige Zufuhr von lebensnotwendigen Vitaminen und Mineralstoffen. Dieser Mangel ist nicht immer sofort sichtbar, besonders anfällig sind hierfür Kinder, Jugendliche und Schwangere. Versteckter Hunger entsteht durch eine einseitige Ernährungsweise, die aufgrund fehlender Ressourcen oder fehlender Bildung entstehen kann. Die Folgen sind zahlreich: Eisenmangel verursacht Blutarmut, die die körperliche Leistungsfähigkeit beschränkt, ein Mangel an Vitamin D und Kalzium lässt die Knochen weich werden, sodass diese sich im Wachstum verformen oder im Alter brechen, ein Vitamin A Mangel macht die Hornhaut des Auges anfällig für Kratzer und Narben und kann somit zur Erblindung führen, Jodmangel schränkt die Funktion der Schilddrüse ein und kann für Entwicklungseinschränkungen im Kindesalter sorgen oder Schilddrüsenkrebs im höheren Alter verursachen, usw. Chronische Unterernährung kommt in Regionen vor, die von langfristigen Krisen und Armut geprägt sind. Dies betrifft Südasien und Subsahara-Afrika am stärksten, aber auch Länder des Globalen Nordens wie die USA.

Die Folgen aller Formen der Unterernährung bekommen nicht nur die Betroffenen selbst zu spüren, sondern haben auch negative Auswirkungen auf die Gesellschaft um sie herum. Mangelernährte Kinder machen beispielsweise durch ihre Einschränkung in der geistigen und körperlichen Entwicklung niedrigere Bildungsabschlüssen, haben geringere wirtschaftliche Möglichkeiten und sind von sozialer Hilfe abhängig. Bei fehlender staatlicher Hilfe schränken diese Auswirkungen die Chancen von Familien und Gemeinschaften auf soziale Mobilität ein, wodurch Ungleichheiten weiter verstärkt werden.

Um die Problematik in den Griff zu bekommen, ist es entscheidend, die verschiedenen Formen von Hunger und Mangelernährung zu verstehen und gezielte Lösungsansätze zu entwickeln, die die unterschiedlichen Ursachen adressieren.

Aktuelle globale Herausforderungen

Die Herausforderungen in der Bekämpfung der weltweiten Mangelernährung sind miteinander verwoben und verstärken sich oft gegenseitig. Im Folgenden werden die wichtigsten Faktoren erläutert.

Wenig Nahrung in Krisen- und Kriegsgebieten und bei politischer Instabilität

In Regionen, die von bewaffneten Konflikten oder politischer Instabilität betroffen sind, ist der Zugang zu Nahrungsmitteln oft stark eingeschränkt. Krieg und politische Instabilität führen zur Zerstörung von Infrastruktur, darunter landwirtschaftliche Flächen und Transportsysteme, die notwendig sind, um Nahrungsmittel zu produzieren und zu verteilen. Hiervon sind beispielsweise Regionen wie Syrien, Jemen, Südsudan, Palästina oder Afghanistan betroffen. Der Zugang zu diesen Gebieten ist für internationale Hilfsorganisationen oft aufgrund der gefährlichen Lage beschränkt, was die Situation zusätzlich verschlimmert.

Zusätzlich führen politische Instabilität und schwache Regierungen dazu, dass Verteilungssysteme kollabieren. In vielen dieser Regionen fehlt es an funktionierenden Märkten, und die Verteilung von Hilfsgütern wird durch korrupte Machthaber oder Konfliktparteien behindert.

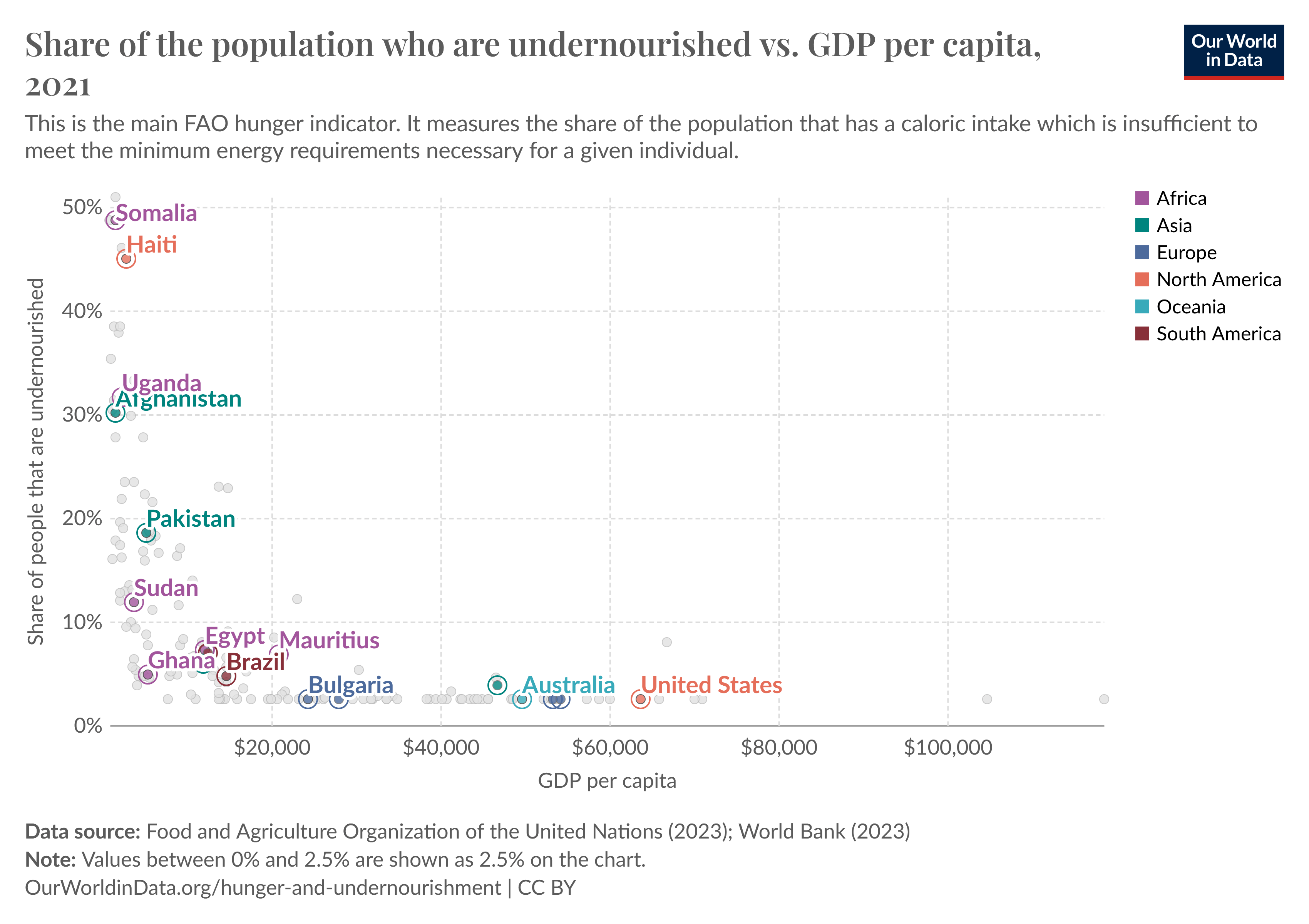

Armut

Armut ist eine der Hauptursachen für Hunger und Mangelernährung. Rund 736 Millionen Menschen weltweit leben laut der Weltbank in extremer Armut (Stand 2023). Besonders in Ländern des Globalen Südens ist das Einkommen vieler Menschen so gering, dass selbst der tägliche Bedarf an Grundnahrungsmitteln kaum gedeckt werden kann. Darüber hinaus unterliegen Nahrungsmittelpreise in ärmeren Regionen oft großen Schwankungen. Dies betrifft insbesondere Länder in Subsahara-Afrika und Südasien. Aber auch in Ländern des Globalen Nordens führt Armut dazu, dass bestimmte Teile der Bevölkerung einen eingeschränkten Zugang zu nahrhaften Lebensmittel haben und somit über längere Zeit Nährstoffmangel entwickeln. Zudem leben arme Menschen oft in Gegenden, wo ihnen keine nahegelegenen Märkte mit nahrhaften Lebensmitteln zur Verfügung stehen.

Armut und Mangelernährung bilden einen “Teufelskreis”: Armut führt zu Mangelernährung, welche die körperliche und geistige Entwicklung behindert, was zu Armut führt.

Klimawandel und Naturkatastrophen

Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen für die globale Landwirtschaft und Nahrungsmittelversorgung dar. Durch extreme Wetterereignisse wie Dürren, Überschwemmungen, Stürme und Hitzewellen werden Anbauflächen zerstört, Ernten vernichtet und die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen gefährdet. Länder wie Somalia, Niger und Bangladesch sind regelmäßig von Dürren und Überschwemmungen betroffen, die zu Ernterückgängen führen und die Ernährungssicherheit bedrohen.

Darüber hinaus hat der Klimawandel langfristige Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit von Böden und die Verfügbarkeit von Wasser. Der Anstieg der globalen Temperaturen führt zu veränderten Wetterbedingungen, die in vielen Teilen der Welt die Erträge von Grundnahrungsmitteln wie Reis, Mais und Weizen reduzieren. Dies trifft besonders arme Länder hart, in denen die Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle der Bevölkerung darstellt.

Auch Naturkatastrophen wie Erdbeben und Tsunamis können kurzfristig massive Ernährungsunsicherheit verursachen, indem sie die Infrastruktur zerstören und die Lieferung von Nahrungsmitteln blockieren.

Ressourcenmangel

Der Mangel an natürlichen Ressourcen, insbesondere Wasser und fruchtbarem Land, ist eine weitere Ursache für Hunger und Mangelernährung. In vielen Regionen der Welt werden landwirtschaftlich genutzte Flächen durch Übernutzung und unkontrollierte Bebauung unfruchtbar. Der Einsatz von Chemikalien und Monokulturen führt zu Bodenerschöpfung und senkt die langfristige Produktivität. Diese auf Dauer schädlichen Maßnahmen sind allerdings auf kurze Sicht attraktiv, weil sie in den ersten Jahren den Ertrag erhöhen. Teilweise werden sie auch durch Landwirtschaftsministerien, Entwicklungshilfeorganisationen oder Saatguthersteller gefördert. Die langfristigen Folgen sind den Landwirt*innen oft nicht bekannt.

In wasserarmen Regionen, wie dem Nahen Osten und Nordafrika, stellt der Wassermangel eine direkte Bedrohung für die landwirtschaftliche Produktion dar. Die zunehmende Konkurrenz um begrenzte Wasserressourcen verschärft die Situation weiter, und viele Länder müssen sich auf den Import von Nahrungsmitteln verlassen. Die Landwirtschaft verbraucht weltweit etwa 70 % des verfügbaren Süßwassers, und in einigen Regionen reicht die Wassermenge nicht mehr aus, um die Ernten zu bewässern.

Zudem verschärfen Umweltverschmutzung und der Verlust von Biodiversität die Krise: Intensive Landwirtschaft zerstört wertvolle Ökosysteme und reduziert die Fähigkeit von Böden, Nahrungsmittel auf nachhaltige Weise zu produzieren.

Mangelnde Bildung

Bildung spielt eine zentrale Rolle in der Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung. Menschen, die keinen Zugang zu grundlegender Bildung haben, verfügen oft nicht über das nötige Wissen, um sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Besonders in ländlichen Regionen fehlt es oft an Wissen über gesunde Ernährung, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken und Hygiene. Häufig ist traditionelles Wissen zu diesen Themen verdrängt worden und mangels guter Bildung prägt nun Werbung die Wahrnehmung der Bevölkerung.

Darüber hinaus sind ungebildete Menschen stärker von Armut betroffen, was den Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln weiter erschwert. Frauen und Mädchen sind von dieser Problematik besonders stark betroffen, da ihnen in vielen Ländern der Zugang zu Bildung verwehrt wird.

Hidden Hunger und fehlende Nährstoffe

Versteckter Hunger ("Hidden Hunger") bezieht sich auf einen Mangel an essenziellen Mikronährstoffen wie Eisen, Jod, Zink und Vitamin A. Diese Form der Mangelernährung ist oft nicht sofort sichtbar, hat jedoch gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen, insbesondere Kindern. Weltweit leiden etwa zwei Milliarden Menschen an verstecktem Hunger, der zu schwächeren Immunsystemen, Entwicklungsstörungen und erhöhten Gesundheitsrisiken führt.

In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Ernährung stark von wenigen Grundnahrungsmitteln abhängig, die zwar Kalorien liefern, aber nicht ausreichend Vitamine und Mineralstoffe enthalten. So ist beispielsweise Vitamin A-Mangel die häufigste Ursache für kindliche Erblindung - mit schweren sozialen und fiannziellen Folgen für die Betroffenen und ihre Familien. Programme zur Nahrungsergänzung und Aufklärung über eine ausgewogene Ernährung sind entscheidend, um diese Form des Hungers zu bekämpfen.

Infektionserkrankungen

Infektionserkrankungen und Epidemien verschlimmern die Auswirkungen von Mangelernährung erheblich. Krankheiten wie Malaria, Durchfallerkrankungen oder HIV/AIDS beeinträchtigen die Fähigkeit des Körpers, Nährstoffe aufzunehmen, und erhöhen gleichzeitig den Bedarf an zusätzlichen Nährstoffen, um sich von der Krankheit zu erholen. In Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen verschärfen sich diese Probleme, da betroffene Menschen weder Zugang zu medizinischer Versorgung noch zu ausreichend nahrhafter Nahrung haben.

Epidemien wie Ebola oder COVID-19 führen zudem zu einer Störung der Nahrungsmittelversorgung, da Quarantänemaßnahmen, geschlossene Märkte und internationale Handelsschranken den Zugang zu Lebensmitteln erschweren. Langfristig verschlechtern Epidemien die wirtschaftliche Lage und erhöhen das Armutsrisiko, was wiederum die Ernährungssituation verschärft.

Ungleiche Verteilung von Nahrungsmitteln

Obwohl global gesehen genügend Nahrungsmittel produziert werden, leiden immer noch Millionen Menschen an Hunger, weil die Verteilung dieser Nahrungsmittel ungleich ist. Diese Ungleichheit entsteht durch soziale, wirtschaftliche und politische Faktoren, die verhindern, dass Nahrungsmittel die Menschen erreichen, die sie am dringendsten benötigen.

In reichen Ländern wird ein erheblicher Teil der produzierten Nahrung verschwendet, während arme Länder Schwierigkeiten haben, Zugang zu Grundnahrungsmitteln zu erhalten. Zudem führen internationale Handelsbarrieren, Zollbeschränkungen und agrarpolitische Maßnahmen wie Subventionen dazu, dass Nahrung oft nicht in bedürftige Regionen gelangt.

Globale Handelskrisen und Spekulationen auf Agrarprodukte auf den Finanzmärkten tragen ebenfalls zur Instabilität bei. Der Zugang zu erschwinglichen Nahrungsmitteln wird besonders in Entwicklungsländern durch stark schwankende Preise (Volatilität) eingeschränkt, die oft durch externe Faktoren wie politische Entscheidungen oder Marktmanipulationen verstärkt wird.

Lösungsansätze

Um den weltweiten Hunger und die Mangelernährung effektiv zu bekämpfen, sind umfassende und ganzheitliche Lösungsansätze notwendig, die sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Maßnahmen abzielen. Diese Ansätze müssen über verschiedene Bereiche wie Landwirtschaft, Bildung, Gesundheitsversorgung, Klimaanpassung und politische Stabilität ineinandergreifen. Im Folgenden werden einige zentrale Lösungsansätze vorgestellt.

Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und lokaler Produktion

Ein entscheidender Ansatz zur Bekämpfung von Hunger liegt in der Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken, die sowohl produktiv als auch umweltfreundlich sind. In vielen Regionen der Welt können Kleinbäuer*innen durch den Einsatz moderner Anbaumethoden, den Zugang zu Düngemitteln, verbesserten Saatgutvarianten und landwirtschaftlichem Know-how ihre Erträge deutlich steigern.

Ein weiterer Weg ist die Rückbesinnung auf traditionelle Anbaumethoden und Pflanzen, welche auf die lokalen Gegebenheiten angepasst sind. Hierzu zählen beispielsweise Mischkultur oder der Anbau von Hirse statt Weizen in vielen Gegenden Afrikas und Südasien. Dies setzt allerdings auch eine entsprechende Änderung der Ernährungsgewohnheiten voraus, da traditionelle Pflanzen aktuell oft weniger Geld einbringen. Sie verringern die Umweltbelastung, sind widerstandsfähiger gegenüber Extremwetter und teilweise unter den gegebenen Bedingungen ertragreicher. Ein zusätzlicher Vorteil dieses Weges ist es, dass er die Abhängigkeit von internationalen Konzernen für den Erwerb von Saatgut, Düngemitteln, Pestiziden und so weiter reduziert.

Programme wie die Conservation Agriculture setzen auf bodenschonende Anbaumethoden, die Erosion verhindern, die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten und langfristig höhere Erträge ermöglichen. Auch Agroforstwirtschaft, bei der Landwirtschaft mit dem Anbau von Bäumen kombiniert wird, trägt zu einer nachhaltigen Produktion bei, da sie das lokale Mikroklima verbessert und die Bodenqualität schützt.

Lokale Produktionsnetzwerke, die den Kleinbäuer*innen besseren Marktzugang bieten, sind ebenfalls von zentraler Bedeutung. Der Aufbau von Genossenschaften und die Förderung fairer Handelsbeziehungen können dazu beitragen, dass Landwirt*innen bessere Preise für ihre Erzeugnisse erzielen und damit ihre wirtschaftliche Lage verbessern.

Armutsbekämpfung und soziale Sicherungsnetze

Da Armut eine der Hauptursachen für Hunger ist, müssen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und zur Schaffung von wirtschaftlichen Chancen für benachteiligte Gruppen Teil einer umfassenden Lösung sein. Programme zur Einkommensförderung und Schaffung von Arbeitsplätzen, vor allem in ländlichen Gebieten, tragen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft bei.

Soziale Sicherungsnetze, wie z. B. direkte Geldtransfers oder Essensgutscheine, sind eine weitere wichtige Maßnahme zur Bekämpfung von Hunger. Diese Programme stellen sicher, dass Menschen, die in Armut leben, Zugang zu Nahrung erhalten, auch wenn sie sich diese nicht leisten können. In Ländern wie Brasilien hat das "Bolsa Familia"-Programm bewiesen, dass soziale Sicherungsnetze die Ernährungsunsicherheit nachhaltig verringern können, indem es Familien gezielte finanzielle Unterstützung bietet.

Zusätzlich fördern Mikrofinanzierungen und Start-up-Programme den Zugang zu Krediten, mit denen Kleinunternehmer*innen ihre Geschäftsideen verwirklichen und damit langfristig ihre Einkommenssituation verbessern können.

Klimaanpassungsstrategien und Umweltmanagement

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der damit verbundenen Risiken müssen Maßnahmen zur Klimaanpassung eine zentrale Rolle im Kampf gegen Hunger spielen. Der Aufbau von frühzeitigen Warnsystemen und Katastrophenschutzprogrammen kann die Verwundbarkeit von Gemeinschaften gegenüber Extremwetterereignissen verringern.

Innovative Bewässerungssysteme wie die Tröpfchenbewässerung und der Wasserspeicherung in wasserarmen Regionen helfen dabei, trotz extremer Dürreperioden landwirtschaftliche Produktion zu sichern. In Gebieten, die besonders von Überschwemmungen betroffen sind, werden Infrastrukturprojekte zum Bau von Dämmen oder Auffangbecken implementiert, um die Anbauflächen zu schützen.

Zudem ist der Schutz von Biodiversität und natürlichen Ressourcen ein zentraler Aspekt. Projekte zur Wiederaufforstung, zum Schutz von Wasserressourcen und zur Förderung nachhaltiger Fischerei tragen dazu bei, die langfristige Nahrungsmittelversorgung zu sichern und Umweltkatastrophen abzumildern.

Bildungsprogramme und Aufklärung über Ernährung

Bildung ist ein Schlüsselfaktor bei der Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung. Durch gezielte Bildungsprogramme können Menschen lernen, wie sie sich selbst und ihre Familien gesund und ausgewogen ernähren können. Diese Programme sollten nicht nur Kinder in Schulen, sondern auch Erwachsene und insbesondere Frauen einbeziehen, da sie in vielen Gesellschaften die Hauptverantwortlichen für die Nahrungszubereitung sind.

In ländlichen Regionen können Aufklärungsprogramme über nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungskonzepte das Wissen über Anbau- und Ernährungspraktiken verbessern. Auch die Rolle von Bildung im Hinblick auf die Familienplanung darf nicht unterschätzt werden, da kleinere Familien oft leichter mit den vorhandenen Ressourcen ernährt werden können.

Initiativen wie die School Feeding Programs der FAO versorgen Kinder nicht nur mit Mahlzeiten in der Schule, sondern klären sie auch über gesunde Ernährung auf. Diese Programme fördern die Gesundheit von Kindern, verbessern die Schulbeteiligung und tragen dazu bei, die zukünftige Generation auf nachhaltige Weise zu ernähren.

Bekämpfung von verstecktem Hunger und Nährstoffergänzung

"Hidden Hunger", also der Mangel an essenziellen Nährstoffen wie Vitaminen und Mineralien, lässt sich durch Programme zur Nahrungsergänzung und Anreicherung von Grundnahrungsmitteln bekämpfen. In vielen Ländern gibt es Programme, bei denen Grundnahrungsmittel wie Salz, Mehl und Speiseöl mit Vitaminen und Mineralien angereichert werden, um Mangelernährung zu vermeiden. Solche Programme haben sich in Ländern wie Indien oder Bangladesch als äußerst effektiv erwiesen.

Darüber hinaus werden durch gezielte Supplementierungsprogramme Vitamin-A-Kapseln oder eisenhaltige Präparate an besonders gefährdete Gruppen wie Kinder und schwangere Frauen verteilt. Dies trägt zur Bekämpfung von Anämie und anderen Mangelerscheinungen bei und verbessert langfristig die Gesundheit und Entwicklung dieser Gruppen.

Förderung von Gesundheitsversorgung und Hygiene

Ein funktionierendes Gesundheitssystem ist entscheidend, um die Folgen von Mangelernährung und Hunger zu lindern. Länder, die stark von Epidemien betroffen sind oder in denen das Gesundheitssystem schwach ist, benötigen umfassende Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur. Programme zur Bekämpfung von Krankheiten wie Malaria, HIV/AIDS oder Durchfallerkrankungen reduzieren die Belastung des Immunsystems und verhindern, dass Mangelernährung durch Krankheiten verschlimmert wird.

Zudem tragen Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene, wie der Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen, dazu bei, dass Krankheiten, die Mangelernährung verschlimmern, eingedämmt werden. Aufklärungskampagnen über die Bedeutung von Hygiene und Impfungen sind ebenfalls wichtige Bestandteile eines umfassenden Lösungsansatzes.

Bessere Verteilung und Vermeidung von Lebensmittelverschwendung

Die effizientere Verteilung von Nahrungsmitteln und die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung sind zentrale Punkte im Kampf gegen Hunger. Jährlich werden weltweit etwa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel verschwendet oder gehen aufgrund von mangelnder Lagerung oder ineffizienten Transportwegen verloren.

Durch den Ausbau von Infrastrukturen wie Straßen, Lagerhäusern und Kühlketten können Lebensmittel effizienter und mit weniger Verlusten transportiert werden. Zudem setzen sich viele internationale Organisationen für die Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung ein. Kampagnen zur Bewusstseinsbildung und Maßnahmen zur Umverteilung von überschüssigen Lebensmitteln an bedürftige Menschen, wie sie in Frankreich und den USA bereits erfolgreich umgesetzt wurden, tragen zur besseren Nutzung der vorhandenen Ressourcen bei.

Internationale Kooperation und politische Maßnahmen

Langfristig lässt sich Hunger nur durch umfassende politische Maßnahmen auf globaler Ebene bekämpfen; daher ist es eines der Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, den Hunger bis 2030 zu beenden. Akute Unterstützung für hungernde und mangelernährte Menschen leisten neben einigen Staaten auch viele Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und einige internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm (WFP) oder das UN-Kinderhilfswerk (UNICEF). Das WFP und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) unterstützen ebenso wie viele Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit Projekte, welche die Nahrungsmittelsicherheit verbessern sollen. Dabei verfolgen sie teilweise sehr unterschiedliche Ansätze; teilweise werden große, hochtechnisierte Agrarbetriebe gefördert, teilweise traditionelle Anbauverfahren und Kleinbäuer*innen oder Kollektive.

Länder können zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung beitragen, indem sie diese Programme mit Geld oder Wissen unterstützen. Wichtiger ist es jedoch, allgemein Bedingungen zu schaffen, in denen Staaten sicherstellen können, dass ihr Bevölkerung ausreichend Nahrung erhält. Frieden, eine gesunde Umwelt und eine gebildete, nicht von Armut bedrohte Bevölkerung gehören zweifelsohne zu diesen Bedingungen. Manche sagen, dass es zudem einen möglichst freien Weltmarkt und Anreize für finanzstarke Konzerne, in die Nahrungsmittelproduktion im globalen Süden zu investieren, braucht. Andere vertreten die Position, dass eine sichere Nahrungsmittelversorgung vor allem auf lokaler Ebene entsteht und deshalb die Unabhängigkeit kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe gefördert und der Handel mit Nahrungsmitteln reguliert werden muss.

Hinweise zur Recherche

Sie sollten darauf gefasst sein, dass Sie bei der Recherche auf Texte und auch Bilder stoßen könnten, welche die Themen Untergewicht, Tod, Krieg, Klimawandel oder Pandemie enthalten. Melden Sie sich bei Gesprächsbedarf gerne bei den Vertrauenspersonen für Teilnehmende.

Die Diskussion zu diesem Thema hat zwei Hauptbestandteile:

- Wie kann dafür gesorgt werden, dass in einem Land/ einer Region ausreichend geeignete Nahrungsmittel zur Verfügung stehen?

- Wie wird sichergestellt, dass alle Menschen auch Zugang zu diesen Nahrungsmitteln haben, auch wenn sie beispielsweise arm oder ungebildet sind?

Zu beiden Fragen gibt es verschiedene Lösungsansätze, wobei die meisten Staaten und Organisationen einen befürworten; manche treten für Globalisierung als Lösung ein, andere wünschen sich lokale Ansätze. Teilweise werden starke staatliche soziale Sicherungssysteme befürwortet, während andere Länder die Verantwortung für das eigene Wohlergehen mehr bei der Bevölkerung selbst sehen.

Ihr Ziel sollte es sein, herauszufinden, welche Ansätze Ihr Staat beziehungsweise Ihre Organisation verfolgt. Hierfür hilft es oft, wenn Sie sich anschauen, welche Programme Ihre Organisation oder Ihr Staat (hier insbesondere Landwirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeitsministerium, aber auch Sozial-, Gesundheits- oder Wirtschaftsministerium können wichtige Akteure sein) im In- und Ausland fördert. Falls Sie nichts zum Thema Hunger finden, können Sie sich auch an Programmen in anderen Bereichen der Wirtschaftsförderung (für Frage 1) und sozialen Sicherung (für Frage 2) orientieren.

Als Vertreter*in eines Staates sollten Sie zudem herausfinden, wie stark dieser von Hunger und Mangelernährung betroffen ist und ob er in diesem Bereich Entwicklungshilfe leistet oder erhält. Ersteres können Sie unter anderem aus den unten verlinkten Seiten von Our World in Data ableiten. Einen guten Einblick gibt auch der Fortschritt Ihres Staates bei den nachhaltigen Entwicklungszielen, insbesondere dem Ziel 2 (Kein Hunger). Für viele Staaten finden Sie hier einen Link zu einer Datenbank mit den erreichten Zielen: https://sdg-indikatoren.de/en/worldwide/

Lexikon

Agenda 2030: Die Agenda 2030 ist ein globaler Aktionsplan der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Sie umfasst 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die bis 2030 erreicht werden sollen. Diese Ziele decken Bereiche wie Armuts- und Hungerbekämpfung, Bildung, Klimaschutz, Frieden und Gleichberechtigung ab.

Anreicherung von Grundnahrungsmitteln: Die Anreicherung von Grundnahrungsmitteln ist ein Verfahren, bei dem wichtige Nährstoffe zu Lebensmitteln hinzugefügt werden. Ziel ist es, Mangelernährung in der Bevölkerung vorzubeugen. Häufige Beispiele sind die Anreicherung von Salz mit Jod oder von Mehl mit Eisen und B-Vitaminen.

Biodiversität: Vielfalt der Lebewesen in einer Gegend. Sie umfasst dabei sowohl die Vielfalt der Arten als auch innerhalb einer Art. Biodiversität ist wichtig für die Stabilität und Funktionsfähigkeit von Ökosystemen.

Bolsa Familia: Bolsa Familia ist ein brasilianisches Sozialhilfeprogramm, das arme Familien finanziell unterstützt. Es hilft Millionen von Menschen aus der extremen Armut und stellt Bedingungen wie Schulbesuch und Impfungen für Kinder. Das Programm gilt als eines der erfolgreichsten Armutsbekämpfungsprogramme weltweit.

Conservation Agriculture: Conservation Agriculture ist eine landwirtschaftliche Praxis, die darauf abzielt, den Boden zu schützen und seine Fruchtbarkeit zu erhalten. Sie basiert auf drei Hauptprinzipien: minimale Bodenbearbeitung, permanente Bodenbedeckung und Fruchtwechsel. Diese Methode fördert die Bodenfruchtbarkeit und reduziert Erosion.

Direkte Geldtransfers: Direkte Geldtransfers sind finanzielle Unterstützungen, die direkt an bedürftige Personen oder Familien gezahlt werden. Diese Form der Hilfe ermöglicht es den Empfängern, selbst zu entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben.

Erosion: Erosion ist ein natürlicher Prozess, bei dem Boden durch Wasser und Wind oder abgetragen wird. Sie formt Landschaften und kann dazu beitragen, dass Boden für die Landwirtschaft nicht mehr nutzbar wird. Klimawandel, Extremwetterereignisse und übermäßige landwirtschaftliche Nutzung begünstigen Erosion.

Extreme Armut: Ein Zustand, in dem Menschen von weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag leben müssen. Extreme Armut ist eng mit Mangelernährung verknüpft und schafft einen Teufelskreis aus Armut und gesundheitlichen Einschränkungen.

Globaler Norden: Bezeichnung für wirtschaftlich entwickeltere, einflussreiche und wohlhabende Länder. Diese liegen überwiegend auf der Nordhalbkugel, es gehören aber auch einige Länder im Süden, beispielsweise Australien und Neuseeland, dazu. Weltweite Ungleichheiten lassen sich oft darauf zurückführen, dass Länder des globalen Nordens macht über die des globalen Südens ausüben.

Globaler Süden: Länder, die im globalen System benachteiligt sind - wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich. Er umfasst hauptsächlich Länder in Afrika, Süd- und Mittelamerika sowie Asien, die oft durch niedrigen Entwicklungsstand, hohe Armut und begrenzte Ressourcen gekennzeichnet sind. Diese Regionen sind häufiger von Nahrungsmittelknappheit und Mangelernährung betroffen.

Mischkultur: Mischkultur ist eine Anbaumethode, bei der verschiedene Pflanzenarten auf demselben Feld oder Beet zusammen angebaut werden. Diese Methode fördert die gegenseitige Unterstützung der Pflanzen, verbessert die Bodenqualität und reduziert Schädlinge. Ein bekanntes Beispiel ist die Kombination von Mais, Bohnen und Kürbis.

Quellenangaben und weiterführende Links

Besonders hilfreiche Quellen

Ritchie, Hannah; Rosado, Pablo; Roser, Max: Hunger and Undernourishment. 2023. https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment - Zahlreiche Statistiken zum Themenkomplex Hunger und Mangelernährung. Hilfreich, um zu verstehen, wie Hunger mit anderen Themen zusammenhängt und welche Staaten wie stark betroffen sind. (Englisch).

Oxfam Deutschland: 10 Gründe für Hunger. https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/10-gruende-fuer-hunger - Überblick über die tieferliegenden Ursachen von Hunger mit vertiefenden Links.

Zentrum für Entwicklungsforschung: Den Hunger bis 2030 beenden? Trends, G7 Selbstverpflichtung und Entwicklungshilfe. 2019. https://www.zef.de/fileadmin/webfiles/downloads/zef_policybrief/zef-policybrief-30_d.pdf - Ein Blick auf die Hungerbekämpfung aus der Perspektive von Staaten des globalen Nordens

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit: Positionspapier Ernährung. 2017. https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/4D30%20Positionspapier%20Ern%c3%a4hrung%20Nutrition_deu.pdf - Umfassende Analyse des Problems des globalen Hungers und Überblick über Lösungsansätze auf nur vier Seiten. Zu beachten ist allerdings, dass dieses Dokument die Position der deutschen Entwicklungshilfeorganisation darstellt.

Weitere Quellen

Bundeszentrale für politische Bildung: Hunger und Fehlernährung. 2014. https://www.bpb.de/themen/globalisierung/welternaehrung/178484/hunger-und-fehlernaehrung/

Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO): The state of food security and nutrition in the world 2023. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f1ee0c49-04e7-43df-9b83-6820f4f37ca9/content/cc3017en.html (Englisch).